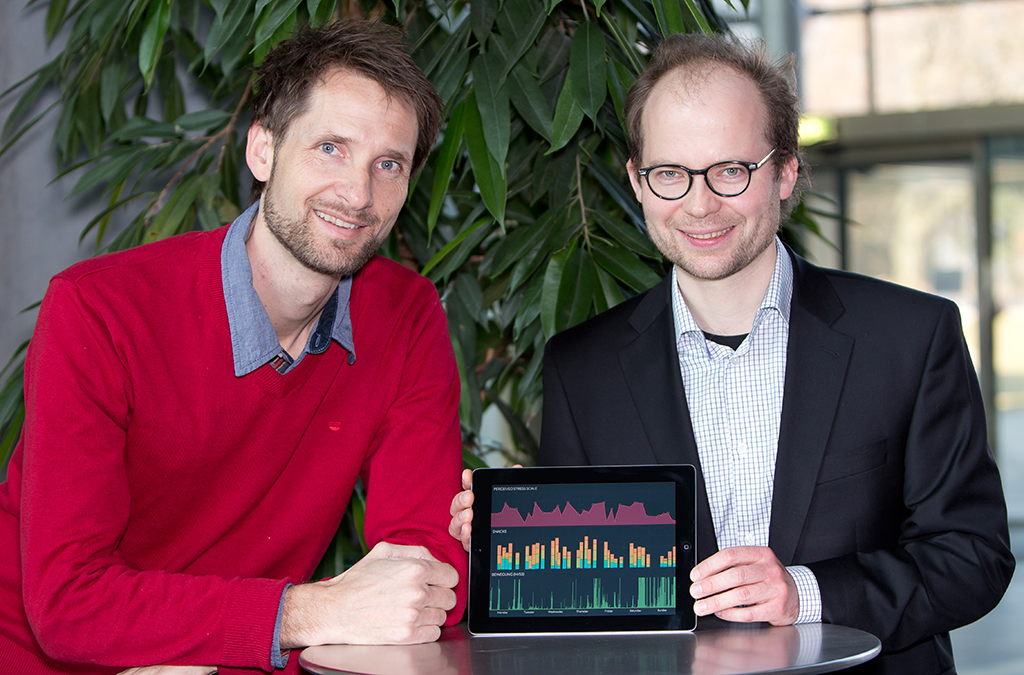

Schätzungen zufolge erkranken mindestens 200.000 ÖsterreicherInnen einmal in ihrem Leben an einer Essstörung, wie z.B. Magersucht oder Bulimie. Jens Blechert, Mitglied des Zentrums für Kognitive Neurowissenschaften der Universität Salzburg, ist Experte für die psychologischen Aspekte von Essstörungen. Gemeinsam mit Simon Ginzinger vom FH Salzburg Studiengang MultiMediaTechnology entwickelt er eine Smartphone-App, die PatientInnen bei der Umstellung ihrer Essgewohnheiten helfen soll.

Essstörungen – App verbessert die Nachbehandlung

„Nach einer Ernährungsumstellung müssen die PatientInnen die neuen Gewohnheiten selbständig im Alltag umsetzen. In Stresssituationen kann es häufig zu einem Rückfall, etwa zu einem impulsiven Überessen oder erneut zu längerem Fasten kommen“, erklärt Blechert.

Die Herausforderung für die Forscher liegt in der Vorhersage, wann Stresssituationen auftreten. „Unsere App wertet unterschiedliche Smartphone-Daten, wie z.B. Anrufhäufigkeit, Umgebungsgeräusche oder Bewegung aus. Kombiniert mit Eingaben zur persönlichen Befindlichkeit „lernt“ die App die Benutzer kennen. Schon nach wenigen Tagen lassen sich Vorhersagen zum individuellen Stresslevel der Patienten treffen. Schon bevor es zu einer Stresssituation kommt, liefert die App individuelle Tipps zur Bewältigung der Situation. So können wir Rückfälle reduzieren“, sagt Ginzinger.

Potentielle Abnehmer der Technologie sind Krankenkassen, die von einer verbesserten Patienten-gesundheit profitieren aber auch Kliniken, die sich auf die Behandlung von Essstörungen spezialisiert haben. An der FH Salzburg ist das Kooperationsprojekt organisatorisch im neu gegründeten „Zentrum Zukunft Gesundheit“ angesiedelt.

Proof of Concept

Mit dem Förderprogramm „Proof of Concept“ will der ERC die Kluft zwischen Grundlagenforschung und frühen Phasen einer marktfähigen Innovation überbrücken. Jens Blechert ist der zweite Forscher aus Österreich, der in diesem Jahr den PoC-Förderpreis erhält. Insgesamt hat der Forschungsrat 50 derartige Förderungen vergeben. WissenschaftlerInnen können damit etwa patentrechtlichen Schutz ihrer Forschungsergebnisse anmelden, Geschäftschancen ausloten oder die technische Validierung durchführen.